|

„Dreiundreißig Schneider, die wiegen sieben Pfund, und wenn sie das nicht wiegen, dann sind sie nicht gesund“

mitgeteilt von Georg Feige (Geschichtsverein, Band 8/1988)

Aus den Aufzeichnungen von Lehrer August Henkelmann aus Altenstädt nach seiner hier verbrachten Jugendzeit um 1888 und danach

Solche und ähnliche Spottverse ruft man oft den Schneidern nach. Aber auch unter den Schneidern hat man viele tüchtige und wertvolle Menschen und manchem berühmte Denker. Der Dichter Peter Rosegger erzählte gern von seiner Schneiderlehrzeit. Der gewaltige Feldmarschall Georg Freiherr von Derfflinger war einst Schneidergeselle gewesen.

Schlau und pfiffig sollen die Schneider allezeit gewesen sein. So das tapfere Schneiderlein im Märchen und der Schneider in der Höll, der den Teufeln die Nasenlöcher zunähte, mit der Schere die Schwänze stutzte und die Falten ihrer schwarzen Haut ausbügelte, so dass sie ihn wieder zur Hölle hinauswarfen. Auch mein Vater war ein Schneider und allezeit ein würdiger Mann. Er sprang nicht, wie man den Schneidern nachsagte, mit affenartiger Behändigkeit auf den großen Schneidertisch, um dort mit seinen gekreuzten Beinen zu thronen sondern er saß auf seinem Stuhl und stellte den linken Fuß auf ein festes Eichenklötzchen, und so ging ihm das Nähen flink von der Hand. Kaum hatte er in seiner Jugend die Lehre bei Meister Hanhenner hinter sich, so machte er sich selbständig und hatte später den größten Teil des Dorfes als Kundschaft. E r verdiente manchen Taler und kaufte einen Acker nach dem anderen. In meiner Kindheit war er im Sommer Bauer und im Winter Schneider. Das ergänzte sich vortrefflich, denn die Kleiderbeschaffung hebt die Bauernfamilie für den beginnenden Winter auf. Dann war Geld vorhanden aus dem Erlös der Ernte und die Bäuerin konnte in Ruhe in Naumburg oder Wolfhagen ihren Bedarf auswählen. Auch Hochzeiten mit ihren Großanschaffungen wurden auf den Winter verlegt und die Hochflut vor der Konfirmation fiel ebenfalls noch in den Nachwinter. Sollte jemand im Sommer eine kräftige Arbeitshose, eine Leinenjacke oder einen Kittel notwendig haben, so waren diese schnell zusammengestichelt. Wollte sich die holde Weiblichkeit zu Pfingsten mit einem neuen Kleide schmücken, so war die ruhige Zeit zwischen Frühjahrsbestellung und Heuernte eine günstige Zeit. r verdiente manchen Taler und kaufte einen Acker nach dem anderen. In meiner Kindheit war er im Sommer Bauer und im Winter Schneider. Das ergänzte sich vortrefflich, denn die Kleiderbeschaffung hebt die Bauernfamilie für den beginnenden Winter auf. Dann war Geld vorhanden aus dem Erlös der Ernte und die Bäuerin konnte in Ruhe in Naumburg oder Wolfhagen ihren Bedarf auswählen. Auch Hochzeiten mit ihren Großanschaffungen wurden auf den Winter verlegt und die Hochflut vor der Konfirmation fiel ebenfalls noch in den Nachwinter. Sollte jemand im Sommer eine kräftige Arbeitshose, eine Leinenjacke oder einen Kittel notwendig haben, so waren diese schnell zusammengestichelt. Wollte sich die holde Weiblichkeit zu Pfingsten mit einem neuen Kleide schmücken, so war die ruhige Zeit zwischen Frühjahrsbestellung und Heuernte eine günstige Zeit.

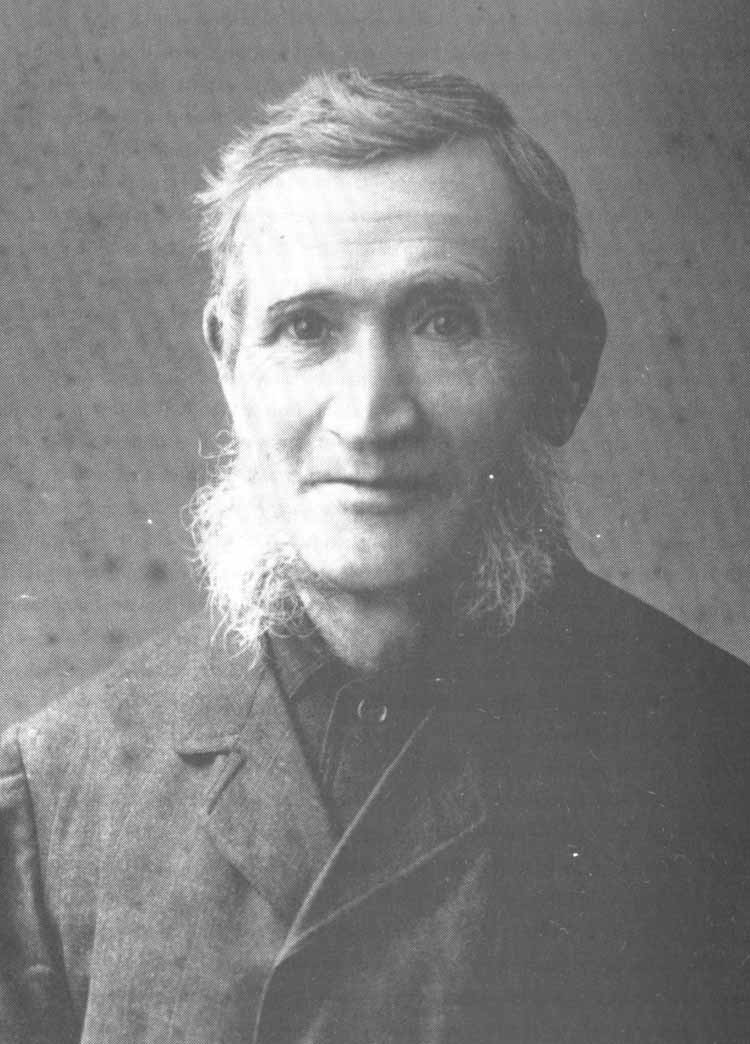

Foto: Schneidermeister Reinhard Wilhelm Henkelmann aus Altenstädt (1843-1919)

Ja, mein Vater verfertigte auch Frauenkleider, und zwar sehr geschickt, und er wurde allenthalben gelobt. Damals gab es noch keine Schneiderinnen. Mir selbst fiel dann die Aufgabe zu, die fertigen Kunstwerke in die Häuser zu tragen. Es war für mich ein recht einträgliches Geschäft, denn ich brachte Freude ins Haus und manches Oh und Ah empfing mich beim Eintritt, und Freudebringer beschenkt man immer gern. Die Bäuerin bestrich schnell ein stattliches Musbrot, recht dick, wie ich es liebte, oder steckte mir einige saftige Birnen in die Tasche. Manchmal gab es auch Geld, und das schwankte zwischen zwei und zehn Pfennigen. Alheits alter Onkel, ein Junggeselle, gab mir stets einen ganzen Groschen. Mit großem Interesse schaute ich dem Vater bei seiner Arbeit zu, doch kann ich nicht sagen, dass ich Lust zu diesem Handwerk verspürt hätte. Die Wagner- und Schreinerwerkstätten zogen mich mehr an.

Ein besonderes Ereignis war die Anfertigung eines Frauenmantels zur Aussteuer. Es war ein gewaltiger Radmantel aus lila Kattun, mit weichem Flanell gefüttert und einem sehr breiten Samtkragen. Der Vater kehrte die Mitte der Stube ganz sauber und zog mit Hilfe seines Schneidermaßes, das an einem Ende befestigt wurde, einen großen Kreis mit Kreide. Dann schnitt er Kattun und Flanell passend. Solch ein Mantel war für den Winter bestimmt. Meist trat er in große Aktion, wenn das Erstgeborene unter seinem Schutze zur Taufe getragen wurde. Die besseren Kleider der Frauen waren aus feinem Wollstoff und stets in den Farben braun, blau oder grün. Nachmittags trug man sog. Nesselkleider aus freundlichem Blaudruck. Aus Seide gab es nur Schürzen. Seidene Kleider trugen höchstens Frau und Tochter des Gutsbesitzers Döring.

An Trinkgeldern sammelte ich manchmal einen echten Reichtum an und ich brachte es bis zu einer Reichsmark, aber frei verfügen durfte ich nicht über mein Geld, höchstens Hefte, Griffel und Bleistifte durfte ich dafür kaufen.

Bares Geld wird benötigt

Vaters Schneiderei verfiel einer gewissen Verschrumpfung. Die weiblichen Kunden wandten sich einer Schneiderin zu, die im Dorfe ihr Handwerk entfaltete. Diese kam auch weiblicher Putzsucht und der neuen Mode mehr entgegen als mein Vater. So sagte sie den Frauen, ein Samtstreifen auf dem Kleiderrock sähe nach nichts aus, zwei Streifen aber erschienen als ob man wollte und nicht könnte. Es müssten eben drei Streifen sein. Mein Vater aber hielt zwei Streifen für das höchste, was man sich erlauben sollte.

Der Sohn des zweiten Schneiders Schröcker (Schreckert?) war in der Fremde gewesen, formte die Männerkleider etwas modischer und zog dadurch Kunden an sich. Außerdem kam noch ein ganz feiner Schneider aus dem Dorf Elben zu uns, der sich durch sein elegantes Äußere von selbst empfahl. Er trug sogar einen steifen schwarzen Hut. Ein solcher Mann musste natürlich wunderbare Sachen liefern. In der Tat waren die Jacken meines Vaters in der Gegend des oberen Knopfes oft zu füllig, was auch mir manchen Kummer bereitete. Die Hosen allerdings waren stetseinwandfrei. Eine Reihe Kunden hielt fest zu meinem Vater, aber man gab ungern bares Geld heraus. Der eine wollte für uns einen Tag lang Mist fahren und der andere das Holz aus dem Wald holen, aber damit war Vater nicht gedient, denn er benötigte ja Bargeld, um wieder Stoffe einkaufen zu können und den Mist konnten unsere Kühe auch fahren. Vater hätte sich das Leben geruhsamer gestalten können, denn wir konnten von der Landwirtschaft leben, da im Winter Keller, Korn- und Räucherkammer wohl bestellt waren. Vater aber dachte an die Zukunft seiner Kinder und besonders an mich, was mir allerdings erst später klar wurde. Er machte aus seiner Schneiderei eine regelrechte Heimindustrie. In Kassel war ein Geschäft – Feldstein und Berger, zwei muntere Juden – die die mitteldeutschen Bahn- und Postbeamten mit Uniformen versorgten. Die Hosen waren bereits zugeschnitten und wurden an kleinere Schneider vergeben, die sie dann für eine Mark pro Hose fertig stellten. Es war auch zu jener Zeit ein Spottgeld, aber es kam eine Mark zur anderen. Im Sommer reisten die Zuschneider umher, um den Beamten das Maß zu nehmen und im Winter war dann unsere Hauptarbeitszeit. Das gab eine ganz neue Betriebsamkeit in unserem Hause. Etwa fünf bis sechs Hosen waren stets in Arbeit. Alles half, was Beine hatte. Mein Vater richtete zu, mein Bruder verstand es, die schönen roten Streifen in die Hosenteile zu einzunähen, meine Mutter umstach die Knopflöcher sauber und akkurat und ich hatte die Schnallenbänder der Hose vorzurichten. Die Tuchstreifen bekamen eine Einlage, die Ränder bog ich um und heftete sie mit länglichen Stichen fest. In vier Wochen wurden etwa 40 bis 50 Hosen fertig gestellt. Mit dieser Arbeit begannen für meinen Vater nun häufige Reisen nach Kassel. Das war ein Problem, denn er wollte ja die 20 Mark für eine Vierzehntagearbeit durch die „hohen“ Reisekosten nicht wesentlich schmälern und so freundete er sich mit den Postillionen an und bezahlte statt zwei nur eine Mark. In Kassel kam dann der Kampf mit den Zuschneidern, die die Ware abnahmen. Manch übelwollender Bursche war darunter, der mit Gewalt die Knöpfe abdrehte um behaupten zu können, sie seien nicht akkurat gemacht und angenäht und anderer Schikanen mehr. Vater musste dann in Kassel die Sachen wieder in Ordnung bringen, was erhebliche Zeit und auch Geld für seine Übernachtung kostete. Vater wusste sich aber in den meisten Fällen zu helfen, so nahm er eines Tages eine schöne Gans mit, machte sie einem der Herren zum Geschenk und siehe da: in Zukunft nahm nur dieser die Hosen an und es gab keine Beanstandungen mehr. Für die kleinen Tuchabfälle, die in Kassel gern gekauft wurden, weil sie aus reiner Wolle bestanden, konnte mein Vater Zwirn kaufen, so dass er hierfür kein Geld benötigte.

Als die Postkontrolle verschärft wurde, war es vorbei mit der einen Mark und Vater musste sich ein neues Gefährt suchen. Der Butter –und Eierhändler Schuster fuhr wöchentlich die dreißig Kilometer bis nach Kassel. Morgens um drei Uhr schon knallte er mit der Peitsche und die Fahrt begann. Bei jedem Berg stiegen die beiden Männer ab, um den beiden Gäulchen die beschwerliche Fahrt etwas zu erleichtern. Gegen neun Uhr kam man glücklich in Kassel a n. n.

Abends gegen zehn Uhr, manchmal auch später, kam Vater wieder zu Hause an und wir empfingen ihn mit echter Freude. Sein Lederranzen mit dem Dachsfelldeckel roch nach kalter Winterluft. In ihm fand sich wohl ein neues Schulbuch, gar ein Zirkel oder auch nur ein Radiergummi. Alles wurde mit Genuss bewundert, auch die Zwirnrollen mit den bunten Bildchen an den beiden Enden.

Wenn die winterliche Arbeitskampagne vorüber war, dann hatte mein Vater etwa 250 Mark bares zusammen. Das war in jener Zeit eine stattliche Summe, mit der such ein guter Acker bezahlen ließ. Die Bauern sagten dann wieder einmal: „Du hast’s gut, du kannst dein Geld in der warmen Stube verdienen.“

Foto: Lehrer August Henkelmann, Sohn des Schneidermeisters Reinhard Henkelman und dessen Ehefrau Katharina Koch, * 26.8.1878 in Altenstädt, gest. 4.1.1957 in Mönchshosbach

|